「RoHS対応って、結局どこから手をつければいいのか分からない」

そんな設計・購買・品質保証の担当者向けに、現場目ですぐ使える整理を行ったコラムです。

EU向けの電気・電子機器やその部品を扱っていると、RoHSやCEマーキングという言葉は聞くものの、対象10物質や必要な書類の全体像がつかみにくい、という声は少なくありません。

本記事では、まずRoHSが何を・なぜ制限しているのかを押さえたうえで、規制対象物質、適用範囲、適合手順や最新動向まで一連の流れを追って理解できる構成にしています。

目次

RoHS(ローズ)指令とは?目的と基本概要をわかりやすく解説

株式会社ニックス(精密プラスチック部品メーカー)が現場で培ってきた視点から、RoHSの基本を初心者にもわかる言葉で整理します。まずは「何を」「なぜ」制限している規制なのかを押さえれば、後続の具体対応(対象物質・適用範囲・証明書類)がスムーズになります。

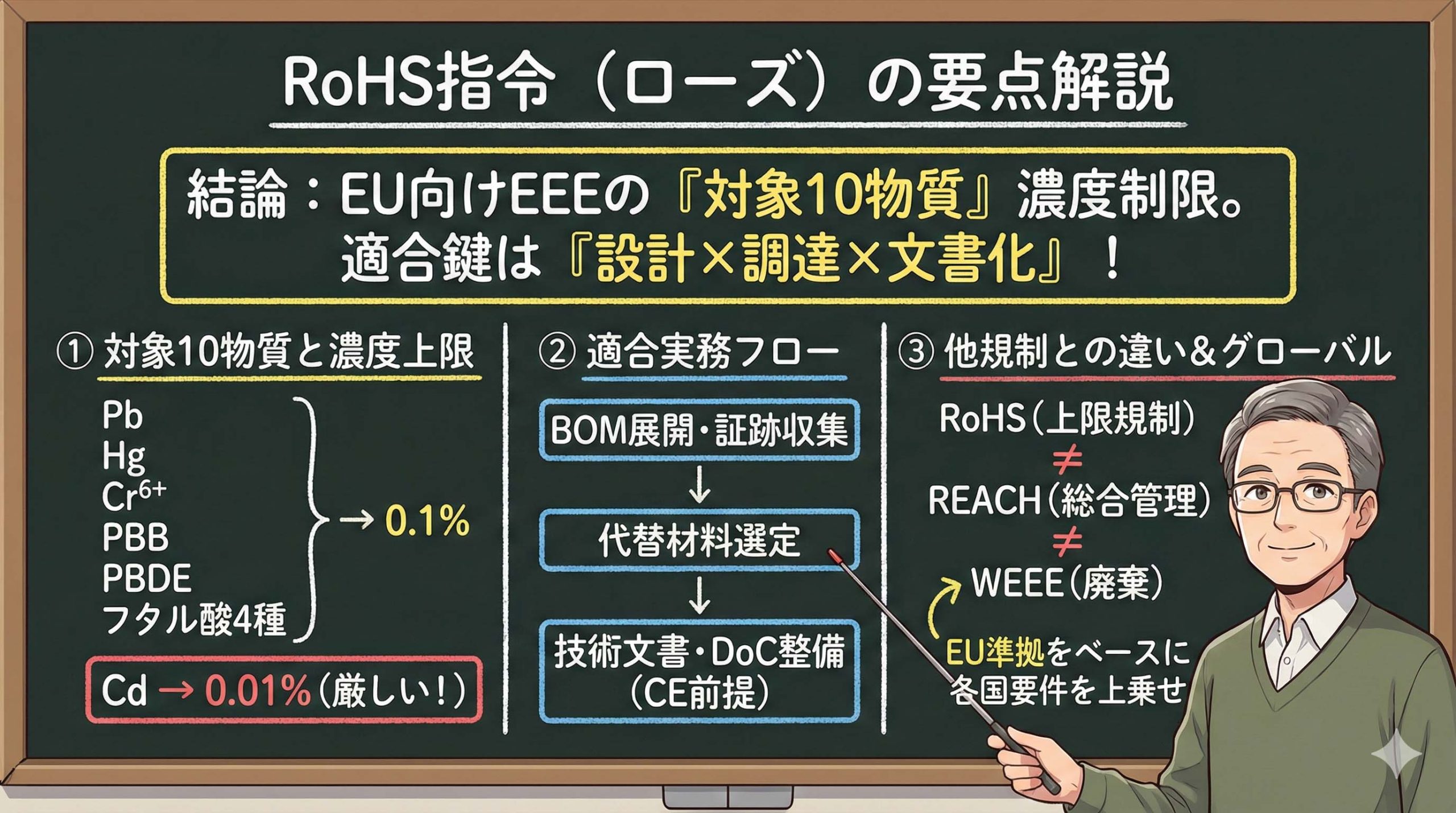

結論:RoHSは、EU域内で販売する電気・電子機器に含まれる特定の有害物質の最大濃度を制限する枠組みです。実務では「対象10物質」と「濃度上限(多くが0.1%、カドミウムは0.01%)」を起点に、部材選定・調達・証明書整備を行います(EU公式のRoHS指令およびJETROの概説が根拠)。

RoHS指令の正式名称と意味

RoHSの正式名称はRestriction of Hazardous Substances Directive(特定有害物質使用制限指令)です。一般には「RoHS(ローズ)」と呼ばれ、2003年の旧指令(2002/95/EC)を経て、現在は指令2011/65/EU(RoHS 2)が適用の中心です。後の改正により可塑剤(フタル酸エステル)4物質が追加され、規制対象は合計10物質となりました。EU市場での上市に際し、該当機器にはCEマーキングが要求され、適合性評価・技術文書・適合宣言(DoC)の整備が前提になります。

公的な定義について、日本貿易振興機構(JETRO)では以下のように解説されています。

EUのRoHS(特定有害物質使用制限)指令(2011/65/EU)は、電気・電子機器(EEE)に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。(中略) 1.人の健康と環境の保護、および 2.廃電気・電子機器の環境に配慮したリカバリーと処分 に寄与することを目的としています。

| 項目 | 内容 | 根拠・参照 | 実務での意味 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 正式名称 | Restriction of Hazardous Substances Directive | EU RoHS指令(2011/65/EU) | 有害物質の最大濃度を満たす設計・調達が必須 | 通称「RoHS(ローズ)」 |

| 適用対象 | 電気・電子機器(EEE) | EU公式/各国公的機関の解説 | CEマーキングの前提として適合確認 | カテゴリ別に範囲が定義 |

| 対象物質 | 全10物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP) | 指令本文・改正(フタル酸追加) | 多くが0.1%、Cdのみ0.01%の上限 | 材料・添加剤の選定に直結 |

| 適合証明 | 技術文書+適合宣言(DoC) | RoHS 2・CE関連規定 | サプライヤー証跡と試験結果の整合が要 | 監査時の提示が求められる |

結論:用語はシンプルでも、実務は「文書化された適合性」と「部材起点の物質管理」が鍵です。EU公式の定義とJETROのQ&Aを一次情報として押さえると、社内説明・顧客回答が一気に明瞭になります。

RoHSが制定された背景と目的

RoHSは、廃電気・電子機器からの有害物質による環境負荷や、製造・廃棄プロセスにおける人の健康リスクを低減するために策定されました。目的は大きく三つに整理できます。

- 有害物質の使用制限による人の健康保護

- 廃棄段階を含むライフサイクル全体での環境負荷低減

- EU域内での基準統一による流通の円滑化(貿易障壁の低減)

これらはEUのRoHS指令本文や公的機関(例:JETROの解説)に明記されており、企業側は「規制目的を満たす設計・材料選択・文書化」を行うことで市場アクセスを確保します。ニックスのように樹脂部品を扱うメーカーでは、樹脂材料・着色剤・可塑剤まで含めた添加剤管理が実務の勘所です。

結論:背景は「健康・環境・市場統一」。この三点に沿って社内基準(材料選定、代替設計、証跡管理)を整えれば、適合対応がぶれません。

RoHSが求める「有害物質削減」と環境保護の関係

RoHSは「製品に含まれる化学物質の上限値」を定めることで、以下のリスク連鎖を断ち切ります。

- 製造時:作業者の曝露低減(はんだ、添加剤、表面処理など)

- 使用時:発塵・摩耗・熱劣化による微量放出の抑制

- 廃棄時:焼却・埋立での重金属・難燃剤由来毒性の環境流出を抑制

さらに、CEマーキングとセットで市場監視が機能するため、サプライチェーン全体に「物質情報のトレーサビリティ」を要求します。ニックスのように樹脂の薄肉成形・ホットランナー設計・ヒケ対策など工程最適化を得意とする企業では、物質制限を満たしつつも成形品質(機械特性・外観)を両立させる設計配慮が重要です。

- 実務の要点:材料仕様書(SDS)・サプライヤー宣誓・試験成績(必要に応じて)を突き合わせ、部品単位で適合性を確認。

- 設計の要点:着色・難燃・可塑化など機能付与はRoHS適合グレードを選ぶ。非適合の混用・段取り替え時のクロスコンタミに注意。

- 社内整備:技術文書と適合宣言(DoC)をバージョン管理。改正や追加物質にも追随できる体制化。

結論:RoHSは「設計×調達×文書化」で成立します。対象10物質と上限値を起点に、材料・工程・証跡を一貫管理することで、環境保護と市場アクセスを同時に実現できます。

RoHS指令の規制対象 ― 10物質と対象製品カテゴリー

RoHSの実務は「何が・どれだけ・どの製品に」適用されるかを正確に押さえることから始まります。株式会社ニックスが扱う樹脂部品でも、着色剤や可塑剤、難燃剤の選択が直接関係します。

結論:RoHSは電気・電子機器に含有しうる10の有害物質に最大濃度(多くは0.1%、カドミウムのみ0.01%)を課し、11カテゴリーの製品群を広くカバーします。一次情報としてEUのRoHS指令(2011/65/EU等)およびJETROの概説を参照するのが安全です。

RoHSで規制される10の有害物質とその濃度上限

RoHSは材料・部品レベルでの物質管理を要求します。樹脂部品では顔料・可塑剤・難燃剤の選定が焦点となり、金属部品では表面処理(六価クロム)やはんだ(鉛)を要確認とします。

| 物質名 | 略号等 | 最大許容濃度(質量比) | 主な留意点 | 実務ヒント |

|---|---|---|---|---|

| 鉛 | Pb | 0.1% | はんだ、黄銅、ガラス | 代替はんだの採用/除外適用可否を確認 |

| 水銀 | Hg | 0.1% | ランプ等 | 調達仕様で含有禁止を明示 |

| カドミウム | Cd | 0.01% | 顔料、メッキ | 顔料選定時にRoHS適合グレード指定 |

| 六価クロム | Cr⁶⁺ | 0.1% | 防錆処理 | 三価クロム化成処理へ切替 |

| ポリ臭化ビフェニル | PBB | 0.1% | 難燃剤 | PBB/PBDE不使用の樹脂選択 |

| ポリ臭化ジフェニルエーテル | PBDE | 0.1% | 難燃剤 | ハロゲンフリー難燃へ |

| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | DEHP | 0.1% | 可塑剤 | 非フタル酸可塑剤を採用 |

| フタル酸ブチルベンジル | BBP | 0.1% | 可塑剤 | PVC・ゴム部材の仕様書確認 |

| フタル酸ジブチル | DBP | 0.1% | 可塑剤 | 柔軟部材は要注意 |

| フタル酸ジイソブチル | DIBP | 0.1% | 可塑剤 | 代替グレードの採用 |

結論:上限は「0.1%/0.01%」が基本軸。サプライヤー宣誓・SDS・試験成績を突き合わせ、部品単位で適合性を証跡化するのが最短ルートです。

RoHS指令の適用対象となる製品カテゴリ一覧

RoHSは以下の11カテゴリーの電気・電子機器(EEE)を対象とします。カテゴリごとに代表例を押さえると、境界製品の判断が容易になります。

| カテゴリ | 名称 | 代表例 | 境界判断の観点 | 株式会社ニックス関連例 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 大型家庭用電気製品 | 冷蔵庫、洗濯機 | 固定配線・筐体部材 | 配線クランプ、板金エッジ対策部品、機構部品、ケースレグ |

| 2 | 小型家庭用電気製品 | 掃除機、ドライヤー | 可動部の耐熱・難燃 | 配線クランプ、機構部品、締結部品、ハーネス保護チューブ |

| 3 | IT・通信機器 | PC、ルーター | ハーネス・ケーブル | 配線クランプ(フラットケーブル用)、プリント基板アクセサリー、マークバンド |

| 4 | 民生機器 | テレビ、オーディオ | 難燃剤の有無 | 配線クランプ(両面テープタイプ)、機構部品、締結部品 |

| 5 | 照明機器 | LED照明、ランプ | 水銀・鉛の管理 | 配線クランプ(ネジ固定)、締結部品 |

| 6 | 電気・電子工具 | ドリル、ハンダごて | 高温部材の選定 | カスタムのお問い合わせはこちら |

| 7 | 玩具・レジャー・スポーツ | 電動玩具 | 可塑剤リスク | カスタムのお問い合わせはこちら |

| 8 | 医療機器 | 診断装置等 | 除外・経過措置の確認 | 配線クランプ、マークバンド、ハーネス保護チューブ、機構部品 |

| 9 | 監視・制御機器(産業用含む) | 計測器、PLC | 産業用途の適用時期 | 基板収納ラック、プリント基板アクセサリー、配線クランプ、マークバンド、防虫忌避製品ARINIX |

| 10 | 自動販売機 | 自販機、券売機 | 電装周りの選定 | 配線クランプ、ケーブルグランド、板金エッジ対策部品、防虫忌避製品ARINIX |

| 11 | その他のEEE | 上記以外のEEE | EEE要件の充足 | カスタムのお問い合わせはこちら |

結論:カテゴリは「代表例+EEEの定義」で整理。ケーブルや交換部品も条件次第で対象になるため、部品単位での仕様確認が不可欠です。

適用除外となる製品・物質とその理由

RoHSには適用除外が規定され、技術的に代替が困難、または信頼性・安全性が損なわれる場合に限り、条件付きで使用が認められます。除外は原則として用途限定・期限付きで、定期的に見直されます。

- 代表例:高融点はんだ中の鉛、特定ガラス・セラミック中の鉛、医療機器・監視制御機器の特定用途 など(いずれも用途や期限が個別に定義)。

- 理由:性能・信頼性・安全性を確保しつつ、実現可能な代替材料がまだ十分でないため。

- 実務:自社用途が該当するか、除外番号・条件・期限まで紐づけて技術文書に明記。延長審査や失効にも備え、定期レビューをルーチン化。

結論:適用除外は「最後の手段」。まずは代替設計で回避し、真に必要な場合のみ用途・証跡・期限管理をセットで運用するのが安全策です。

RoHSと他の環境規制との違い

同じ「環境規制」でも、目的・適用範囲・企業に求められる対応は大きく異なります。輸出入やグローバル調達を行う企業ほど、RoHS/REACH/WEEEの役割分担を正しく押さえることが、ムダのない体制づくりにつながります。

結論:RoHSは「製品(EEE)に含まれる特定物質の上限規制」、REACHは「EU域内での化学物質の総合管理(登録・評価・認可・制限)」、WEEEは「EEEの回収・リサイクル義務(生産者責任)」を定めます。重なる用語があっても、要求は別物です。

REACH規制との違いと共通点

REACH(Regulation (EC) No 1907/2006)は、EU域内での化学物質の登録・評価・認可・制限を定める包括規則。対象は化学品・混合物・成形品(article)全般で、EEEに限定しません。一方RoHSはEEEに含まれる10物質の上限値を直接規定し、CEマーキングと結びつきます。

| 観点 | RoHS | REACH | 実務への影響 | 要チェック |

|---|---|---|---|---|

| 目的 | EEE内の特定有害物質の使用制限 | 化学物質の総合管理(登録・評価等) | 設計段階での物質排除/代替 | 対象10物質の上限と除外 |

| 適用範囲 | 電気・電子機器(EEE) | 物質・混合物・成形品全般 | EEE以外もREACHの対象に | 成形品へのSVHC要件 |

| 基準値 | 多くが0.1%、Cdは0.01% | SVHC閾値0.1%(w/w、成形品単位) | 検査・証跡の設計内製化 | SVHCリスト更新追随 |

| 要求文書 | 技術文書+適合宣言(DoC) | SDS、通知(SCIP等)、登録 | サプライヤー連携が要 | ロット・構成品単位の情報 |

| マーキング | CEマーキング必須 | CEとは無関係 | 市場監視の対象 | CE手順の整備 |

結論:RoHS=製品設計とCE文書化、REACH=物質管理と情報通知。両輪で運用することで、EU市場での適合リスクを最小化できます。

WEEE指令との関係と併せて知っておきたいポイント

WEEE(Directive 2012/19/EU)は、EEEの回収・再資源化に関する生産者責任(EPR)を定める指令です。RoHSが「含有物質の制限(上市前)」を扱うのに対し、WEEEは「廃棄段階の資源循環(上市後)」を担当します。

- 役割分担:RoHS=化学物質リスク低減、WEEE=回収スキームとリサイクル率の達成。

- 義務主体:いずれも生産者が中心(輸入者が生産者扱いになる場合あり)。

- 運用:国ごとのWEEE登録・報告、マーク表示(廃棄バケツ印)などが必要。

結論:RoHSとWEEEはセットで理解。設計段階での材料選択(RoHS)が、廃棄段階での分別・再資源化(WEEE)のしやすさにも直結します。

日本国内の環境規制との関連性

日本にはRoHSに直接対応する単一法はありませんが、輸出のためにRoHS準拠を内製基準化する企業が多数です。併せて、国内規制・制度との整合を取ると運用が安定します。

| 国内制度・法令 | 概要 | RoHSとの関係 | 対象範囲 | 実務ポイント |

|---|---|---|---|---|

| J-Moss(JIS C 0950) | 特定化学物質含有マーク表示制度 | RoHS6物質を中心に表示で整合 | 一部のEEE | グリーンマークの表示運用 |

| PRTR法 | 特定化学物質の環境排出・移動届出 | 製造・使用時の管理面で補完 | 事業所・工程 | 届出・記録の継続性 |

| 化審法(CSCL) | 化学物質審査・製造輸入規制 | 有害性管理で整合 | 物質・混合物 | 新規物質の取り扱い |

| 安衛法(ISHL) | SDS・ラベル等のリスクコミュニケーション | REACHのSDS運用と親和 | 事業所・化学品 | サプライチェーン情報連携 |

| 家電リサイクル法/小型家電リサイクル法 | 回収・再資源化の促進 | WEEEに相当する枠組み | 対象家電・小型家電 | 回収スキームの構築 |

結論:日本国内はJ-Moss+化学物質管理+リサイクル制度で補完、EU輸出はRoHS/REACH/WEEEをセットで整備。二重管理ではなく、共通マスタ(材料・部品台帳)で一元化するのが最短です。

世界各国におけるRoHS対応と最新動向

グローバルでのRoHS対応は「EUを起点に、各国・地域が自国制度へ展開」という流れで進んできました。輸出先が複数ある企業ほど、共通部分(対象10物質・上限値・技術文書)と相違点(表示・登録・適用除外・経過措置)を切り分けて管理することが重要です。

結論:共通マスタ(材料・部品台帳、サプライヤー宣誓、試験記録)をベースに、国別の「表示・登録・除外・期限」だけを上乗せ管理するのが最短です。

EU・アメリカ・中国など主要国のRoHS対応状況

EUはRoHSの本家で、CEマーキングと一体的に運用されます。米国は連邦レベルの単一法はなく州単位の規制が中心、中国は「中国版RoHS」として情報表示や適合管理を制度化しています。いずれも実務の核は「対象10物質の上限管理」と「証跡の整備」です。

| 地域 | 法制度の位置づけ | 主な要求 | 特徴的な運用 | 実務メモ |

|---|---|---|---|---|

| EU | RoHS 2(2011/65/EU)等 | 対象10物質の上限、技術文書、適合宣言(DoC) | CEマーキングと連動、市場監視 | 除外は用途限定・期限付き、定期見直し |

| 米国 | 州レベルのRoHS様規制 | 対象機器や報告様式が州により異なる | 拡販地域の登録・報告要件に留意 | 調達条件でRoHS準拠を要求されることが多い |

| 中国 | 中国版RoHS | 物質表示、適合要求、場合により検査 | 製品ラベル・明示義務に独自性 | 表示仕様・書式の現地確認が必須 |

| その他(EAEU、トルコ等) | 域内適合制度 | EU準拠ベースの物質制限 | 申請・表示・通関書式に独自性 | 輸入者責任の範囲確認を忘れずに |

結論:EU準拠の設計・文書を土台に、輸出先の州/国の登録・表示・言語要件を上乗せすることで、過剰対応や抜け漏れを抑えられます。

RoHS改正の流れと今後の国際的な動き

RoHSの改正は「対象物質の拡充」「適用範囲の拡大」「適用除外の見直し」が主軸です。環境・健康リスクの最新知見や代替技術の普及度に応じて、除外の新設・縮小・失効が段階的に進みます。

- 対象物質の拡充:可塑剤など追加物質の検討・評価は継続的。材料・添加剤の台帳整備が将来に効く投資です。

- 適用範囲の拡大:EEEの定義や境界製品の解釈が整理されるたび、該当可否の判断基準も明確化します。

- 適用除外の見直し:用途・期限付き除外は定期的にレビュー。代替技術が普及すると縮小・失効の可能性が高まります。

結論:改正への最短対応は、材料・部品の共通マスタと技術文書のバージョン管理。改正のたびに台帳を更新できる運用こそが競争力になります。

グローバル市場でのRoHS対応の重要性

RoHSは法令順守の枠を超え、サプライチェーン全体の信頼性やブランド価値に直結します。特に精密樹脂部品では、可塑剤・難燃剤・顔料などの微量管理が求められ、工程内でのクロスコンタミ防止や段取り管理が適合の鍵です。

- 市場アクセス:RoHS適合はEUはもちろん、他地域でも事実上の商取引条件になり得ます。

- コスト最適化:共通設計・共通材料により、多国向けの品番統合・検査の標準化が進みます。

- リスク低減:是正・リコール・通関滞留のリスクを抑制。顧客監査にも強くなります。

結論:RoHS対応はグローバル調達・輸出のパスポート。対象10物質の上限管理を核に、各国の表示・登録・除外を上乗せする「共通化運用」で、スピードと品質を両立できます。

RoHS適合への実務ポイントと企業メリット

RoHSは「設計・調達・文書化」を同時に回す運用力がカギです。株式会社ニックスのように樹脂部品を中心とするメーカーでは、材料(顔料・難燃剤・可塑剤)や表面処理の選択が適合可否を左右します。まずは対象10物質と上限値(多くが0.1%、カドミウム0.01%)を軸に、部品単位の証跡整備から着手しましょう。

結論:RoHSは「製品を作る前」に8割が決まります。材料選定・代替設計・サプライヤー証跡の三点を標準業務に組み込むことが、最も確実で低コストな適合策です。

自社製品をRoHS対応させるための手順と確認方法

RoHS対応は、部品点数が多いほど属人的になるため、手順を定型化して抜け漏れを防ぎます。以下は現場で回しやすい実務フローです。

- 対象判定:製品がEEEに該当するか、11カテゴリーのどこに入るかを確定。

- BOM展開:材料・仕向け・工程を含む構成表(BOM)を最新版に統一。

- サプライヤー証跡:各部品についてRoHS適合宣誓書/SDS/試験成績を収集・整合。

- 設計面の代替:非適合リスクのある顔料・難燃剤・可塑剤を代替グレードへ切替。六価クロム→三価化成、鉛はんだ→鉛フリーなど。

- クロスコンタミ対策:段取り替え時の混入を防ぐ清掃手順・ライン専用化を文書化。

- スポット試験:リスクベースでXRF等の受入検査や第三者試験を実施(必要に応じて)。

- 技術文書整備:BOM・図面・宣誓書・試験記録・適用除外の根拠を束ねて管理。

- 教育とレビュー:設計・購買・製造・品質で年次教育、改正時の一斉レビューを標準化。

| チェック観点 | 推奨資料 | 判断基準 | 頻度 | 実務ヒント |

|---|---|---|---|---|

| 材料・添加剤 | SDS、グレード仕様書 | 対象10物質が上限未満 | ロット毎/切替時 | RoHS対応グレードを部品台帳で固定 |

| 部品/仕入品 | 適合宣誓書、試験成績 | 0.1%(Cdは0.01%)未満 | 年次+変更時 | 有効期限・版数を管理 |

| 工程管理 | 作業手順、洗浄記録 | クロスコンタミなし | 毎ロット | 非適合材とライン分離 |

| 適用除外 | 除外番号・期限根拠 | 用途限定・期限遵守 | 半期/改正時 | 期限失効をアラート化 |

結論:BOM・証跡・工程の三位一体で“部品単位の適合”を固めれば、量産や監査でも揺らぎません。

RoHS適合証明書(Declaration of Conformity)の発行手順

CEマーキングの前提として、適合宣言書(DoC)を整備します。第三者認証が必須ではない点が他規制との違いです(ただし証跡の妥当性は市場監視で確認されます)。

- 製品特定:製品名、型式、品番、バージョン、写真等で一意に特定。

- 適用指令の列挙:RoHS 2(2011/65/EU)および関連整合規格を記載。

- 適合根拠:技術文書の構成(BOM、図面、宣誓書、試験記録、除外根拠)を示す。

- 経済事業者情報:製造者/輸入者の名称・住所・連絡先。

- 署名:権限者の署名、発行日、版数管理。

- 保管:原本と電子データを版管理し、市場監視・顧客要求に提示できる状態を維持。

結論:DoCは“紙”ではなく“仕組み”が本体。台帳・文書・署名権限の三点を整え、改正時に迅速更新できる体制をつくりましょう。

RoHS対応による企業信頼性・ブランド価値の向上効果

RoHSは法令順守に留まらず、企業の取引条件・ブランド評価にも直結します。とくにグローバル顧客は「設計での物質排除」と「供給網での証跡管理」を高く評価します。

- 商談力の強化:RoHS適合の即応回答とDoC提示ができる企業は、見積段階から信頼を獲得。

- コスト削減:共通材料・共通部品で市場別の仕様分断を削減、検査・在庫の重複を圧縮。

- リスク耐性:監査・通関・是正要求への即応性が上がり、滞留やリコールの損失を回避。

- サステナビリティ訴求:環境配慮型の材料選択は、ESG評価や調達ガイドラインへの適合を後押し。

結論:RoHS対応は“コスト”ではなく“競争力”。材料マスタと証跡運用を土台に、ブランド価値・商談力・供給安定性を一度に高められます。

RoHS対応の部品選定でお困りではありませんか?

株式会社ニックスニックスのプラスチックファスナーは、ほとんどがRoHS2(10物質)の適合確認済みです。

「調査の手間を減らしたい」「証明書がすぐ欲しい」という方は、ぜひ当社の製品一覧をチェックしてこちらのマーク![]() を確認してみてください。

を確認してみてください。

よくある質問

RoHS指令の対象製品は?

RoHS指令の対象となるのは、電気を使用して動作し、電気回路を持つ「電気・電子機器(EEE)」です。

具体的には、パソコンやスマートフォン、テレビ、照明機器、家電、電動工具、医療機器、監視制御機器など、身の回りの多くの製品が含まれます。

一方で、軍事用途や宇宙用途の機器、特定の大型産業設備などは適用除外となる場合があります。

ローズ指令で禁止されている物質は?

RoHS指令では、以下の10物質が使用制限の対象となっています。

これらの物質が規定値を超えて含まれている場合、その製品はEU域内で販売できません。

・鉛(Pb)

・水銀(Hg)

・カドミウム(Cd)

・六価クロム(Cr⁶⁺)

・ポリ臭化ビフェニル(PBB)

・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)

・フタル酸DEHP

・フタル酸BBP

・フタル酸DBP

・フタル酸DIBP

これらは、はんだ・メッキ・可塑剤・難燃剤などに使われてきた物質で、人体や環境に有害であることから制限されています。

RoHS指令は日本国内でも適用されますか?

RoHS指令はEUの規制ですが、日本で製造された製品であっても、EUへ輸出する場合はRoHSに適合する必要があります。

国内販売のみの場合は法的義務ではありませんが、多くの企業が取引条件としてRoHS準拠を求めているため、国内メーカーでもRoHS基準を標準化している例が増えています。

また、日本国内にもJ-Moss(JIS C 0950)など、RoHSと関連する環境表示制度がありますが、RoHSでは環境配慮の観点から使用規制を要求していることから、RoHS準拠は重要な取り組みとなっています。